數據看腥羶色標題:娛樂新聞最愛寫哪個部位?

用數據看娛樂新聞標題的裸露情形,是誰在露?露哪裡?

1 Introduction

日前因為有台灣媒體用「露出屁股蛋」描述金鐘獎得主的傳統服飾,引發關於歧視以及報導倫理的爭議,像是推廣媒體識讀的粉絲專頁「媒體翻譯蒟蒻 Media Juro」,就在臉書上發起活動,邀請民眾一起拒絕這種刺眼的新聞標題。受到民眾抗議,網路媒體紛紛改標,像下面這篇新聞也是其中之一,但我們還是可以從新聞網址處(紅色框框)看到原始標題:「金鐘獎領獎!他『屁股蛋』整顆露出 觀眾暴動」。

Figure 1.1: 從上方網址還能看到原始標題

我們對於這類的標題並不陌生。要跟時間賽跑,還得和其他媒體競爭,又會有來自上頭規定的單日產出壓力,所以下標時記者或者編輯只好訴諸性與慾望,調動激情的關鍵字吸引點擊。於是真相動不動曝光或者讓人驚呆,網友也三五不時爆動或者臉綠。

兩週前入學新聞所,第一堂採訪寫作課老師就跟我們說,絕對不要寫這種標題。可是沒有點閱就沒有廣告收益,如果我是現職的媒體工作者,一定扛不住現實的壓力。縱然理想上媒體有公共性要維護,但眼前的麵包不能不顧。希望老師不會看到我在這邊亂寫。

因為好奇,找了幾篇這類型的新聞來看,馬上產生了些許興趣,有好多問題想問:這類腥羶色的標題有多普遍,跟點閱的關係又是什麼?有太多讀者抨擊媒體沒專業、記者沒智商,那麼從編輯的角度,到底會怎麼拿捏讀者又愛罵又愛看的心裡?另外,有很多部位可以寫,也有很多種下標方式,編輯又會選擇強調哪些、忽略哪些?

為了解答這些疑問,我抓下了某間媒體過去三千篇的娛樂新聞標題,再利用字串處理,輔以時下流行的工人智慧(worker intelligence),標記出有涉及裸露的新聞標題,除了檢視裸露與點擊的關係之外,也嘗試從性別與身體部位的視角檢視這類型的新聞。選擇不揭露媒體名稱,是因為他們僅是反映整個媒體環境的一個案例,我無意指責在這樣艱刻處境下的基層工作者,因為無論現在或者未來,我們都是形塑這樣媒體環境的其中之一。

2 Results

2.1 How many and How popular

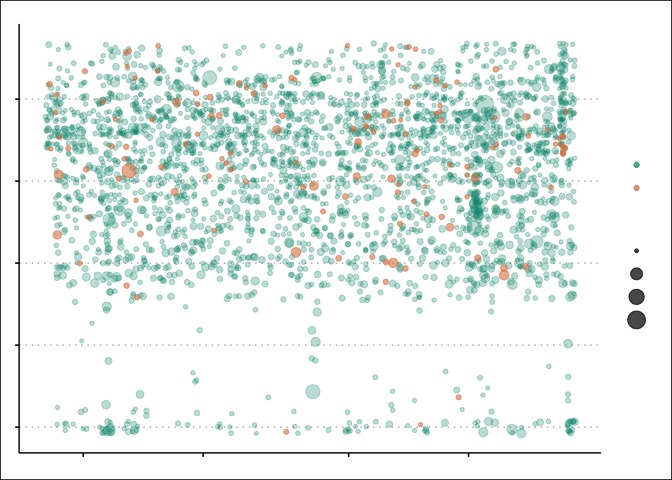

每一則新聞都是一個點,每個點的大小代表新聞點擊數,橫軸是新聞發布日期,縱軸則是新聞發布的間。不看分享而採用點擊,是因為從讀者角度出發,只有標題作為判斷是否點進該則新聞的依據,寫得越誘人,就會越期待內容的尺度。

每一則新聞都是一個點,每個點的大小代表新聞點擊數,橫軸是新聞發布日期,縱軸則是新聞發布的間。不看分享而採用點擊,是因為從讀者角度出發,只有標題作為判斷是否點進該則新聞的依據,寫得越誘人,就會越期待內容的尺度。

這張圖沒有特別要呈現什麼趨勢,只是想快速體會一下,每天娛樂新聞的數量有多大。兩個月三千篇,平均一天記者們就得在演藝圈中挖出五十篇新聞,這還只有娛樂類別而已。其實在這三千篇新聞中,標題中有裸露的新聞只有大約一百三十篇,連 5% 都不到,但一眼掃過去,能看到有不少裸露新聞的點擊數字頗高,所以在下一張圖,近一步往下挖。

2.2 Popularity vs. Nakedness

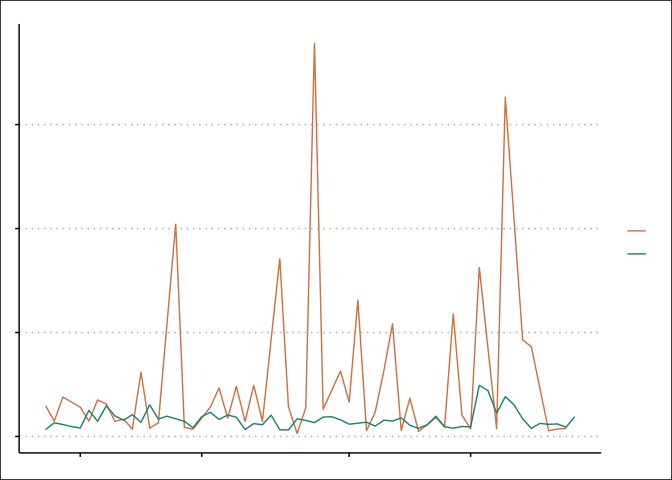

這次橫軸一樣放日期,但縱軸改放每日的新聞點擊中位數,取中位數而不平均是因為平均容易受極端值影響,舉例來說,最近接連有藝人逝世,這類新聞的點擊數往往是一般娛樂新聞的十倍以上,所以才用它。

這次橫軸一樣放日期,但縱軸改放每日的新聞點擊中位數,取中位數而不平均是因為平均容易受極端值影響,舉例來說,最近接連有藝人逝世,這類新聞的點擊數往往是一般娛樂新聞的十倍以上,所以才用它。

從圖中不難看出,裸露果然是門好生意,雖然震盪幅度大,但點擊的表現真的不錯,即使明知會被罵,標題還是要這樣下。

2.3 Nakedness Type vs. Gender

底下想要近一步探討的問題是,跟沒裸露的新聞相比,裸露新聞有沒有什麼特殊的地方?掃了幾篇裸露新聞標題之後很快發現,可以從性別的角度切入。所以我們先將新聞標題斷詞並標記詞性(這邊就真的是靠人工智慧),留下專有名詞後再篩選出藝人明星,最後再由工人標記性別。

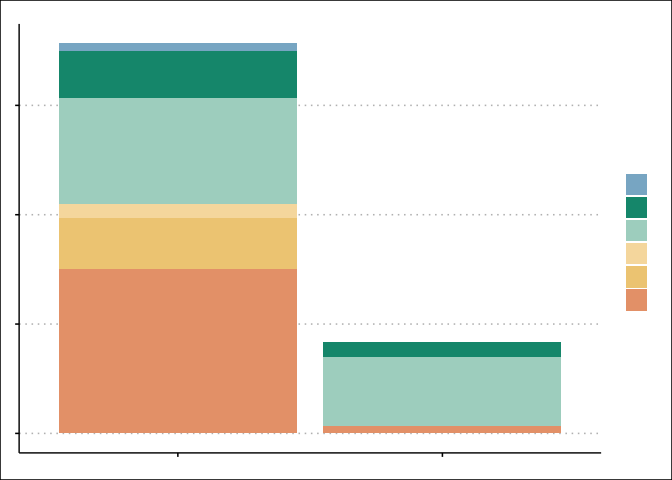

從圖表可以看到,裸露新聞中的男性,提及裸露/泳裝/身材曲線的類別佔比最大,回去審視原始標題,用詞包含「肌情四射」、「裸身秀肌」、「身材有料」、「露肌肌」,多半以展露身材或者秀肌肉為主。

女性的裸露類別就多樣許多,胸部為最大宗,像是「微露酥胸」、「秀雪乳」、「爆乳辣翻」、「深V」,腿部以及臀部亦有篇幅,包含「開衩直逼腿根」、「大秀美腿」、「撩長腿」或者「蜜桃臀」,另外也有多篇新聞在寫泳裝與比基尼。

男性被觀看的是陽剛身體的肌情,女性被觀看的則是特定的、被仔細拆分且用特定語言描述的部位,這兩者難道沒有差異嗎?熟悉社會學語言的朋友,可能會想到女性再現與男性凝視,就是在從這種貼近日常的新聞中,我們看到了性別化的身體,真實存在的證明。

2.4 Nakedness vs. Gender

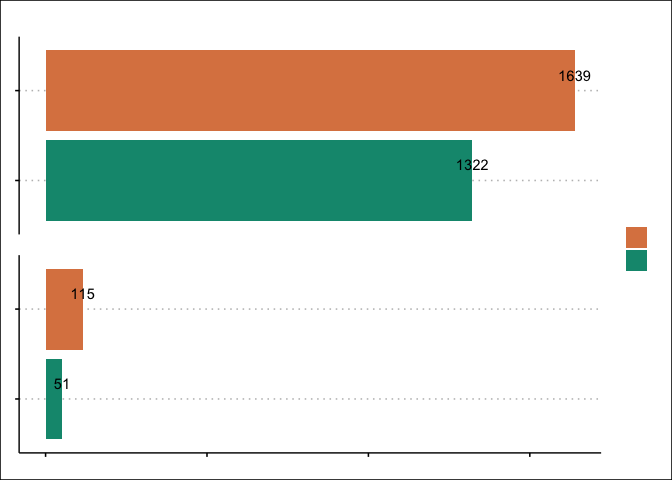

對於上述論點,有一種可能的挑戰是,搞不好娛樂新聞裡面女性就是比較多啊?或者整個演藝圈的女性佔比較高,媒體只是誠實的紀錄並且報導,並且反映真實。我怕被罵,所以底下再多畫一張,想比較三千篇娛樂新聞當中,有裸露的和沒裸露的新聞裡面各自的性別佔比。

沒裸露的新聞中,女性出現的次數是男性的 1.24 倍,有裸露的新聞中,女性出現的次數是男性的 2.25 倍,這個數字應該足夠回答上面的質疑。一般情況下大約女 5 男 4,但要裸露的時候就變女 9 男 4,被慾望的、被觀看的身體以女性居多,是巧合嗎?我不這麼認為。

3 Conclusion

我的分析結果是,裸露新聞佔比雖然不多,但點擊數真的表現不錯。攤開非裸露新聞與裸露新聞,會看到性別失衡的現象,再細拆裸露新聞標題可以發現,男性和女性裸露的部位和描述語言都有所不同。

從商業角度來看,無論這樣的流量健不健康,譬如說讀者惱怒後續不願回訪,或者對品牌留下壞印象,但在下標的時候,實在很難抗拒點擊的誘惑。所以才會有人反思,希望讀者能一起守護媒體環境,向不好的標題與不好的新聞說不。

但我猶疑,道德要求以及自律能擊敗商業誘因嗎?歷史告訴我們很難,或者根本不可能,但還是有人願意嘗試,我心裡敬佩,也期待能夠找到更好的商業模式,提供正面的誘因,像是訂閱制或者媒體小農灌溉,讓生產者願意帶給我們好消息。所以悲觀也樂觀著。

之後想針對這個主題寫更多東西,包含媒體報導什麼、不報導什麼、怎麼報導、觀眾反應如何,有點像是媒體觀察或者媒體素養,如果你有興趣歡迎找我討論,搞不好可以一起做有意思的題目。喜歡這篇文的話,也可以跟我說一聲讚。最後謝謝 Steven, Daniel, Wendy 給我圖表意見,資料分析與資料品質由本人概負全責。